グループのミッション

水素エネルギーは、地球温暖化抑制とエネルギーの安全保障を実現するための重要なオプションです。その理由は、水素が利用段階で地球温暖化ガスである炭酸ガスを生成せず、原材料の賦存地域の偏りが少なく、電力との互換性を持つなどの性質を持つ二次エネルギー媒体だからです。したがって再生可能エネルギーや原子力エネルギーを利用して炭酸ガスの排出なしに水素を製造することができれば、地球温暖化抑制に貢献できることになります。

近年、エネルギーの脱炭素化に向けた取り組みが世界的にも加速しており、化石エネルギーから水素等の非化石エネルギーに移行するための取り組みが進められています。しかしながら現在のところ、経済的に成立する大規模水素エネルギーシステムは構築されるに至っていません。水素を安価に大量に高効率で供給し利用するためには、さらなる技術開発や、水素エネルギーインフラへの投資が必要です。

水素グループは、長期的な観点から、水素エネルギーシステムの成立可能性を評価し、実現のための技術開発の道筋を示し、技術開発課題を明らかにすることにより、我が国のエネルギー戦略の策定に寄与するとともに、関連産業の発展に貢献することを目指しています。

水素グループはこれまで、1993年に開始されたニューサンシャイン計画の下、エネルギー総合工学研究所内に設置されたWE-NETセンターにおいて、再生可能エネルギー由来の水素サプライチェーン構築を目指したWE-NETプロジェクトを推進してきました。プロジェクトの終了後も、水素エネルギーに係る広範囲な調査研究活動を継続しています。

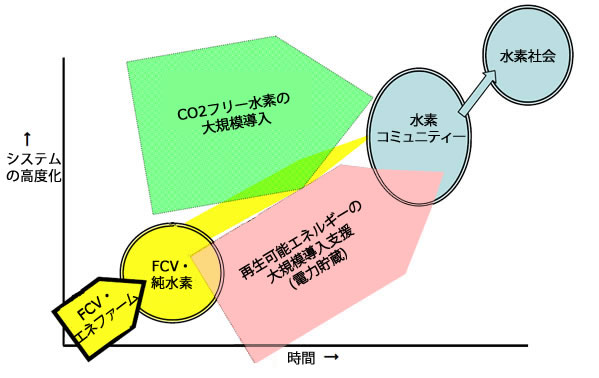

最近の研究調査領域は、CO2フリー水素エネルギーシステム研究、水素技術開発、水素需要予測、水素普及戦略、水素関連の基盤的調査などがあります。また、蓄積した様々な水素関連の知見に基づき、知識の普及や啓蒙活動およびコンサルティングなどを実施しています。

これからの課題

地球温暖化対策およびエネルギーの安定供給が喫緊の課題として重要性を増している中で、水素グループでは下記の領域に対して調査研究を実施していきます。

- CO2フリー水素大規模導入の意義の調査研究

CO2フリー水素エネルギーシステムの大規模導入に関わる研究- CO2フリー水素の大規模製造システムの成立性の調査研究

→(原料となる一次エネルギー:再生可能エネルギー、化石燃料、原子力など) - CO2フリー水素の大規模・長距離輸送システムの成立性の調査研究

→(各種エネルギーキャリア:液体水素、有機ハイドライド、アンモニアなど) - CO2フリー水素の大規模利用技術の成立性の調査研究

→(燃料電池自動車、産業・民生用燃料電池、大規模発電、ガスタービンなど)

- CO2フリー水素の大規模製造システムの成立性の調査研究

- 技術課題の整理、技術ロードマップ作成

- CO2フリー水素の導入予測および需要予測に関わる研究

- 水素エネルギーシステムと他のエネルギーシステムの比較調査

- 水素エネルギーシステムを利用する再生可能エネルギーの大規模導入の成立性調査研究

- 技術課題の整理、技術ロードマップ作成

- 国内外の革新的な水素関連技術の調査、国内外の水素・燃料電池に関わる俯瞰的調査

研究の進めかた

国の施策に関するシナリオ策定および技術的な支援はもとより、民間企業と共同で、次に示すような方式で調査を実施しています。

- 科学的・技術的な原理原則に基づいて水素エネルギーシステムのモデルを構築し、その経済性や実現可能性に関する多角的な分析を実施する。

- エネルギー経済モデルに基づいて様々な経済的、社会的な制約条件の下での水素エネルギーの普及可能性を検討する。

- 技術戦略に基づき、技術の将来動向を調査し、技術評価を行う。

- 民間企業と共同で技術開発のテーマを国やNEDO等に提案し、新たなプロジェクトを立ち上げ実施する

- 特定のテーマに興味のある関係者を中心として研究会を設立し、企業、研究機関、大学が情報交換・共有を行い、国やNEDO等のプロジェクトを形成する。

研究成果

自主事業成果

- CO2フリー水素普及ネットゼロエミビジョン研究報告書/

CO2フリー水素普及シナリオ研究成果報告書/

CO2フリー水素チェーン実現に向けたアクションプラン研究成果報告書/

CO2フリー水素チェーン実現に向けた構想研究成果報告書 - メタネーションによる合成メタンの経済性評価の調査報告書

- 再生可能エネルギー由来水素等を活用する低環境負荷な内燃機関自動車用燃料に関する調査報告書 炭化水素系燃料 編

受託事業

- 2022年度 METI委託 「需給構造高度化対策に関する調査等事業(競争的な水素サプライチェーン構築に向けた水素コスト分析に関する調査)」

- 2018年~2019年度 NEDO委託 「酸素水素燃焼タービン発電システムの研究開発」

- 2018年度 NEDO委託 「エネルギーキャリアの製造、輸送・貯蔵、利用を俯瞰した技術評価・分析」

- 2018年度 METI委託 「地球温暖化対策における国際機関等連携事業(ミッション・イノベーションを通じた国際連携に関する取り組み等調査)」

- 2018年度 NEDO委託 「再生可能エネルギー由来水素等を活用する 低環境負荷な内燃機関自動車用燃料に関する調査」

- 2016~2018年度 JST委託 「アンモニア合成・貯蔵・輸送システムに関する調査」

- 2016年~2017年度 NEDO委託 「稚内エリアにおける協調制御を用いた再エネ電力の最大有効活用技術」

- 2016年~2017年度 NEDO委託 「水素利用等先導研究開発事業 トータルシステム導入シナリオ調査研究」

- 2015年~2017年度 青森県 「あおもりCO2フリー水素活用モデルプラン」策定支援

- 2014年~2015年度 NEDO委託 「エネルギーキャリアシステム調査・研究 エネルギーキャリアシステムの経済性評価と特性解析」

投稿論文 研究発表等

- Large-scale production and transport of hydrogen from Norway to Europe and Japan: Value chain analysis and comparison of liquid hydrogen and ammonia as energy carriers, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, Issue 58, 2020, Pages 32865-32883.

- Significance of CO2-free hydrogen globally and for Japan using a long-term global energy system analysis, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 42, Issue 19, 2017, Pages 13357-13367.

- 国際水素エネルギーキャリアチェーンの経済性分析, エネルギー・資源学会論文誌, 2017, 38 巻, 3 号, p. 11-17.

- 世界及び日本におけるCO2フリー水素の導入量の検討, 日本エネルギー学会誌, 2015, 94 巻, 2 号, p. 170-176.

- Evaluation and Comparison of Intercontinental Renewable Energy Transportation System, Journal of the Japan Institute of Energy, 2015, Volume 94, Issue 11, Pages 1337-1342.

- 国際的な水素エネルギーシステムの環境価値を含めた経済性 について-日本とアルゼンチン間の経済性検討-, エネルギー・資源学会論文誌, 2010, 31 巻, 6 号, p. 24-31.

連絡先

| 氏名 | |

| 部長 飯田 重樹 |  |